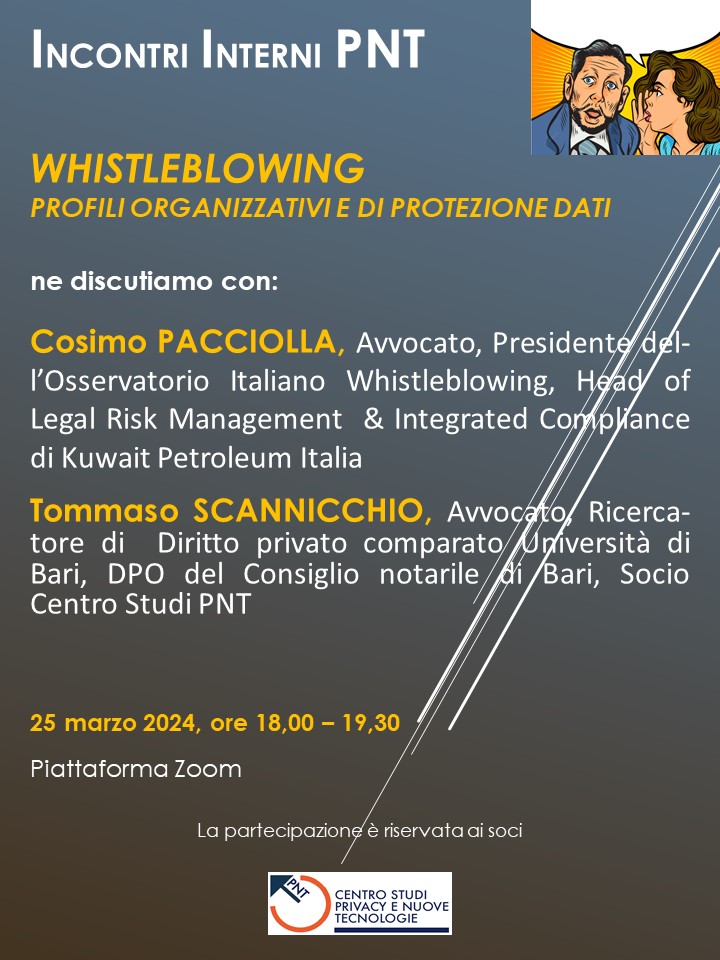

Whistleblowing

Whistleblowing – Si è svolto nella serata del 25 marzo un webinar di approfondimento sulla normativa in materia di whistleblowing riservato ai Soci del Centro Studi e ad alcuni “simpatizzanti”. Un’ora e mezza intense con gli avvocati Cosimo Pacciolla, Presidente dell’Osservatorio Italiano Whistleblowing e Tommaso Scannicchio, DPO del Consiglio notarile di Bari e Socio del […]